現在16,000アイテムの品揃え!【5,500円以上送料無料】【お見積り無料】お電話・FAXのご注文も承ります

現在16,000アイテムの品揃え!【5,500円以上送料無料】【お見積り無料】お電話・FAXのご注文も承ります

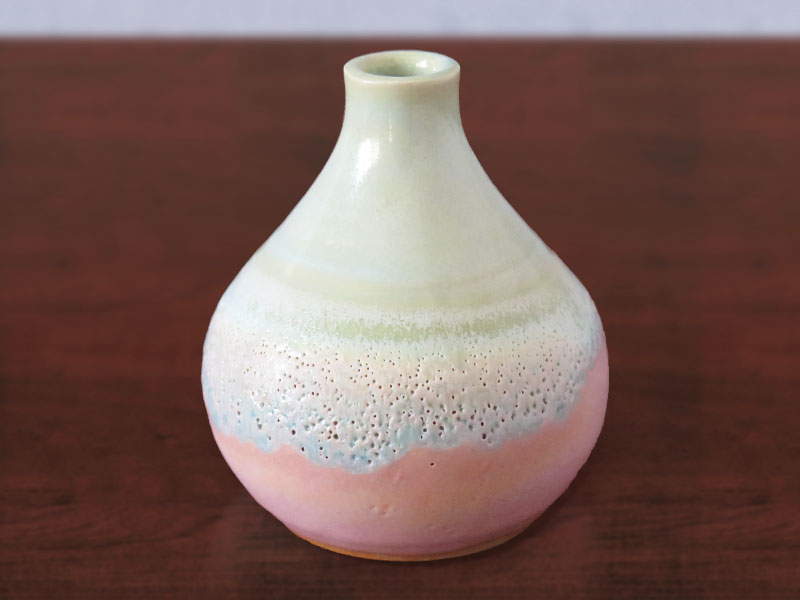

暖かくなってくる季節。 パステル調のやさしい釉調なので、いろんなカラーの花材とも、よく調和します。イエローの準補色、スプレーローズのピンクと組み合わせてみました♪ 釉薬が混ざり合って、表情豊かな釉調に。ピーチマットの薄桃色が、同系色・濃い目トーンのアネモネを、ほどよく引き立ててくれます♪ 青銅釉の流れが出て、つややかな表情に。やさしいパステルグリーンに、ラナンキュラスのビビッドなオレンジが際立ちます♪ 陶芸粘土です。 袋物の成形に使用します。 作品をなめらかにします。 作品の口縁をなめらかにします。 ろくろから作品を切り離す際に使用します。 ろくろから作品を切り離す際に使用します。 高台削りに使用します。 作品の 高台・底部に塗り、釉薬を弾きます。 つや消し調のカラフル釉薬です。 今回、ニューマット釉と掛け分けする釉薬です。 素焼き・本焼き焼成に使用します。 ミニ花瓶の内側に釉掛けする際に使用します。 ミニ花瓶の内側に釉掛けする際に使用します。 成形に使用します。 成形に使用します。 ①土取り 菊練りした土をろくろに乗せ、土ころしをしたら、湯呑み1個分程度の分量を土取りします。 ②穴開け 中心に親指で穴をあけ、湯呑みの成形をはじめます。あとで口をすぼめるため、背が高めの湯呑みを作ります。 ③湯呑みの形に仕上げる ぐい呑みと同様に、湯呑みの形に仕上げます。 ④湯呑みの上部をすぼめる 指先で湯呑みの上部をすぼめます。両手の親指・人差し指・中指を曲げた第一関節あたりを駆使し、数回に分けてすぼめていきます。 ⑤柄ごてを使い、丸みを成形 細身のくねくね柄ごてなら、小さな作品の内面も成形しやすくなります。柄ごて曲面を使ってふくらみを持たせ、外側は指先で支えながら成形します。 ⑥ろくろ成形の完成 成形ができたら、しっぴきで作品をカットし、両手をチョキにして、作品を運びます。生乾きになるまで保管しておきます。 ①湿台(シッタ)に作品を固定する シッタに作品を逆さに置き、中心を取り、粘土玉で固定します。 ②平線アルミべらで高台削り 作品の外側・高台の内側を削って整えます。平線アルミべらはミニサイズのため削り抵抗が少なく、小さい作品の削りに最適です。(作品がズレにくい) ③削り作業の完了 外側を削り、高台を削り出して完了です。花器のため、厚みを残して、多少重めに仕上げると、お花を生けた時に安定感が出ます。 ①薄く溶いた青銅釉を内側に掛ける 漏斗や柔らかい計量カップなどを使って、薄く溶いた青銅釉を内側に注ぎ、作品を振って、すぐ流し出します。(口が小さいため、濃い釉薬は、口が詰まることがあります) ②ニューマット釉を下側に掛ける ①の釉薬を乾かした後、口先を持ち、作品の3分の2程度まで、ニューマット釉に浸し、釉掛けします。釉掛け前に、釉抜き剤を高台まわりに塗っておきます。 ③青銅釉を上側に掛ける 作品の腰を持ち、掛け残した上側3分の1に、青銅釉を浸し掛けします。ニューマット釉と多少重なってもOKです。 溶け具合で表情がさまざまに変化するのが、青銅釉の楽しいところ。流れの具合を想像しながら、釉掛けをしましょう。イエローと青銅がよく調和します4 青銅釉とピーチマット釉が溶け合って、表情豊かな釉調になりました。土の種類によっても微妙に変化します。特練り白土や、特練り半磁器土がおすすめです。 グリーン同士の同系色ですが、マットな質感と光沢感のコントラストが楽しめます。草花の色合わせに迷わないカラーリングです。 ご紹介の作品作りには、この商品をお使いください。 当店で一番売れている、人気の粘土!手びねりも、電動ろくろも、とても作りやすく、柔らかな白に仕上がり、釉薬も映えます。 持ちやすさバツグンの「くねくね」が画期的!細い口に入りやすく、鶴首や袋物を膨らませたり、内面調整に最適です。 つや消しでカラフルな釉薬はこのシリーズだけ!爽やかな色合いで、砂糖菓子のようなかわいらしい仕上がりになる当店だけの人気釉薬。 緑青調のグリーンが美しい釉薬。微細な結晶の釉調が、作品に深みを与えてくれます。他の釉薬との掛け分けに最適。 広い炉内!当店売れ筋No.1!家庭用100V電源で使用できる小型電気窯です。 マイコン付き!高性能&安全設計!軽量・コンパクトで可愛いデザインの小型電気窯です。 届いたその日にスグ始められる!全部そろってこの価格!?陶芸ビギナーさんにオススメのセットです。

今回は、カラフルなマット釉と、青銅釉を掛け分けした作品をご紹介しています。

器とお花の色合わせは、色相環(カラーサークル)を参考にすると、より楽しみが広がります。

一輪挿し、花瓶、とっくりなど、胴部が膨らみ、口が細い器を「袋物(ふくろもの)」と呼びます。

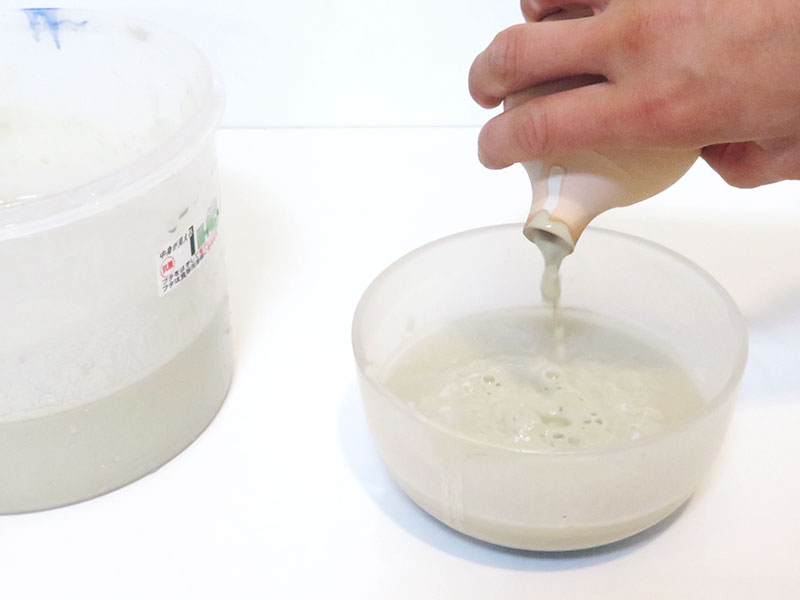

袋物の内側の釉掛けは、口が広い作品の場合、どぼ掛け(浸し掛け)で一度に釉掛けができますが、口が狭い作品は、2段階に分けて釉薬を掛けます。

口が狭い作品は、漏斗(ロート)などを使用して、釉掛けをすることができます。草花が引き立つ、爽やかな色合い♪カラフルミニ花瓶でお手軽アレンジ

春先から初夏にかけて、かわいらしい草花がたくさん咲いてきますね。

季節の小花をちょっと飾るだけで、お部屋がパッと明るく、ナチュラルに華やぎます。

今回のおすすめは、カラフルマット釉+青銅釉。

砂糖菓子のような、ふんわりとした仕上がりのマット釉に、青銅釉のグリーンを掛け分けして仕上げます。

カラフルなミニ花瓶をたくさん作って、お手軽フラワーアレンジ。

お部屋のあちこちを、華やかに飾りましょう♪

カラフルマット釉+青銅釉の作品例・使用例

目次

用意するもの(主な陶芸用品)

必ず使うもの

あれば便利/他の陶芸用品で代用可能なもの

陶芸作品の作り方(電動ろくろ)

1.成形

土ころし・土取りの方法はこちら

ぐい呑みの作り方はこちら

2.削り・細工

シッタの作り方・使い方はこちら

3.素焼き・釉掛け・本焼き

2種類の釉薬の掛け分け方法はこちら陶芸作品例(ニューマット釉・青銅釉)

オススメ商品

この電気窯で焼ける!

ワンポイント アドバイス

釉薬の掛け分けについて

異なる釉薬を掛け合わせると、思いもよらない素晴らしい釉調になることがあります。

釉薬の厚みや、焼成温度など、微妙な条件の違いにより、一期一会の様々な表情の変化を楽しめます。

器とお花の配色について

色合わせには、同系色・類似色・準補色(準反対色)・補色(反対色)など、調和しやすい組み合わせパターンがあります。

花器の釉薬や絵の具を選ぶ時には、ぜひ参考にしてみてください。

カラフルな花器をたくさん作っておけば、お花選びがもっと楽しくなります。

袋物の作り方

いずれの形も、まず最初に基本形の「湯呑み」の形を作ります。

その後、段階的に口をすぼめて、袋型に成形していきます。

すぼめた箇所は、粘土に厚みが出ますので、適宜、指先や柄ごてなどでのばして厚みを整えます。

すぼめた後は、指が入らなくなりますので、柄ごてを使って胴部を膨らませて、形を整えます。

袋物の釉掛け方法

内側は漏斗などで注いで釉掛けし、その後、外側をどぼ掛けやひしゃく掛けで釉掛けします。

口が小さい作品に、濃い目の釉薬を使用すると、釉薬で口が詰まることがありますので、薄目に溶いた釉薬を使用するか、一度、素焼き素地に水分を含ませてから釉薬を掛けますと、薄目に掛けることができます。

また、内側の釉掛けの直後に外側の釉薬を掛けると、釉薬の乗りが悪くなることがあります。(素焼き素地に、水分を多く含んでいると、釉薬を吸着しにくくなります。)

このような場合には、最初に掛けた釉薬を乾かしてから、次の釉掛けを行うと良いです。

漏斗や計量カップを使用した内側の釉掛け

但し、通常の釉掛けより時間がかかりますので、釉薬が分厚く掛かってしまいがちです。

その際は、前述のように、薄目に溶いた釉薬を使ったり、予め素焼き素地に水分を含ませたりします。

とっくりなど、容積のある袋物作品の場合や、口が狭い作品は、漏斗が便利です。

一輪挿しのように、容積も口径も小さい作品の場合は、柔らかいプラスチック素材でできた計量カップが便利です。

計量カップに釉薬を入れ、カップの口を手で細くつぶしながら、袋物の口に釉薬を注ぐことができます。