現在16,000アイテムの品揃え!【5,500円以上送料無料】【お見積り無料】お電話・FAXのご注文も承ります

現在16,000アイテムの品揃え!【5,500円以上送料無料】【お見積り無料】お電話・FAXのご注文も承ります

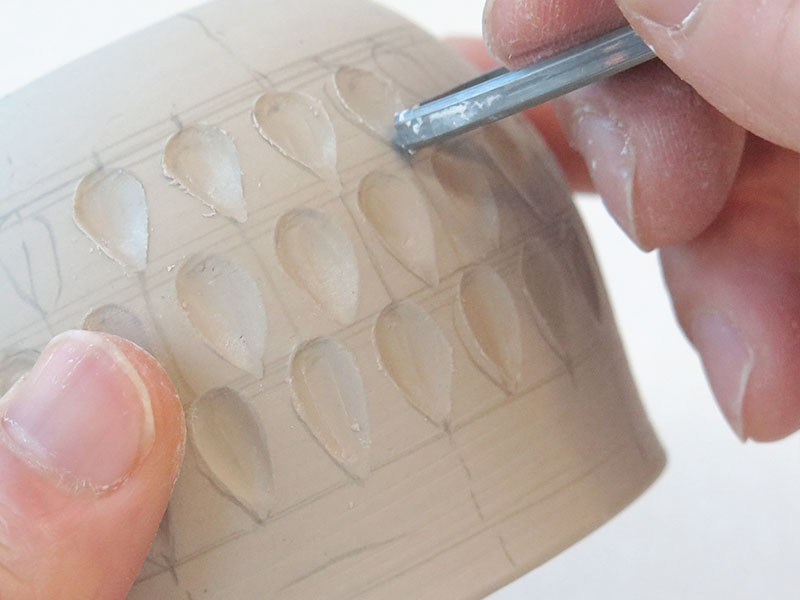

お部屋で過ごすことが多い梅雨時。 ゴブレット型のぐい呑み作品 縁はイエロー、側面はブルー、脚はグリーンのパステル釉薬を掛け分けしました。紫陽花風の彫り模様を入れた部分には、釉薬が溜まり、濃淡が出ています。 しずく模様のぐい呑み作品 3種類のパステル釉薬を掛け分けしました。しずく模様を彫った部分は、釉薬が溜まって、濃くなっています。深めに彫ると、釉薬に模様が埋もれにくくなります。 笹の葉模様のぐい呑み作品 笹の葉型の連続文を線刻しています。釉薬が流れ、掛け分けしたイエローとグリーンが溶け合っています。パステル釉は、焼成温度により表情が変わります。 陶芸粘土です。 作品の口縁をなめらかにします。 ろくろから作品を切り離します。 ろくろから作品を切り離します。 高台削りに使用します。 模様を削り出します。 作品の高台・底部に塗り釉薬を弾きます。 ゴム膜で釉薬を弾きます。 ラテックスのゴム膜をはがします。 カラフルでソフトな風合いの釉薬です。 成形に使用します。 成形に使用します。 素焼き・本焼き焼成に使用します。 ①土取り 菊練りした土をろくろに乗せ、土ころしをしたら、ぐい呑み1個分の分量を土取りします。 ②穴開け 中心に親指で穴をあけ、ぐい呑みの成形をはじめます。分厚い部分を、何度かに分けて薄く伸ばします。 ③ぐい呑みの形に仕上げる ぐい呑みの形に仕上げます。今回の作品例は丸みのある形ですが、お好みの形に仕上げてください。 ④ぐい呑みの上部をすぼめる 広がった上部をすぼめて、好みの形を作ります。両手で輪を作って胴部から口縁部をすぼめて、微調整をします。 ⑤なめし皮で口縁を整える 飲み口の口当たりが良くなるように、湿らせたなめし皮をあてて口縁を整えます。側面もなめし皮でなめらかにします。 ⑥ろくろ成形の完成 成形ができたら、しっぴきで作品をカット。両手をチョキにして、作品を持ち上げて運び、半乾きになるまで保管します。 ①湿台(シッタ)に作品を固定する 作品が半乾きになったら、シッタに作品を逆さに置き、中心を取ります。 ②平線アルミべらで高台削り 作品の外側・高台の内側を削って整えます。平線アルミべらはミニサイズのため削り抵抗が少なく、小さい作品の削りに最適です。(作品がズレにくい) ③削り作業の完了 高台内を削り出し、高台畳付き(接地面)をなめらかに整えて削りの完了です。今回は、側面に削り装飾をするため、厚めに仕上げます。 ①鉛筆で下描きする 削り作業の直後の、半乾きの作品に下描きします。強く描くとへこむので、うっすらと描きます。画用木炭粉末を水で溶いて筆描きしてもOKです。 ②平鋼かんなで模様を彫刻する 下絵に合わせてしずく模様を彫ります。①左側②右側③中央④先端の順に彫ります。平鋼かんなで粗彫りし、平線アルミべらで仕上げます。 ③彫り模様(しずく模様)の完成 厚めにろくろ成形をしているため、穴をあけることなく彫刻ができました。 ①陶画のり(ラテックス)を塗る 3色に掛け分けするため、陶画のり(陶芸用ラテックス・液体ゴム)を口縁部と腰部に塗ります。陶画のりを塗った部分は釉薬を弾きます。 ②1色目の釉掛け(胴部) 陶画のりが乾いたら、1色目のパステル釉薬を胴部に掛けます。腰部を手で持つか、釉かけ挟みで釉掛けします。ひしゃく掛けによる釉掛けでもOKです。 ③陶画のり(ラテックス)をはがす 粘土カッターの先端を陶画のりのゴム膜に差し込んで、引っ張り上げます。ゴム膜が浮き上がったら、指先で引っ張り、全部はがします。 ④2色目の釉掛け(腰部) ③でラテックスをはがした腰部(素焼き素地面)に、2色目のパステル釉薬を掛け分けします。 ⑤3色目の釉掛け(口縁部) 同様に、口縁部のラテックスのゴム膜をはがし、3色目のパステル釉薬を掛け分けします。 ⑥釉掛けの完了 予め、釉抜き剤(撥水剤)を塗布しておいた、高台部に付着した釉薬をサッと拭き取り、釉掛けの完了です。 当店の人気粘土!半磁器ならではのきれいな白に仕上がり、釉薬も映えます。 特練・白土もオススメ。 今まで無かった、カラフルでやわらかい風合いのパステルカラー釉薬。単色はもちろん、2~3色を掛け分けするのもおすすめです。 細かい模様の彫刻や削りに最適。抵抗が少ないので、小さい作品の高台削りに便利です。7種の刃先でオールマイティーに活躍します。 刃先が細く、鋭利なツールです。今回のレシピではラテックス被膜はがしに使用していますが、粘土のカットや穴あけ加工などにも便利。 広い炉内!当店売れ筋No.1!家庭用100V電源で使用できる小型電気窯です。 マイコン付き!高性能&安全設計!軽量・コンパクトで可愛いデザインの小型電気窯です。 届いたその日にスグ始められる!全部そろってこの価格!?陶芸ビギナーさんにオススメのセットです。

彫刻する深さを考慮して、少し厚めに作りましょう。

平鋼かんなは、大きめの模様を彫刻するのに便利です。

陶画のり(ラテックス)は、粘性のある乳液状ですが、乾くとゴム状になり、釉薬を弾きます。

パステル釉は、焼成温度により、表情に変化が出ます。

今回のレシピでは、特練り・半磁器土を使用しました。パステルカラーで爽やかアレンジ♪彫り模様で、アートな酒器に仕上げよう

気分だけでも爽やかに過ごしたいですよね。

こんな時は、器のカラーリングで、テーブルを爽やかに♪

今回のテーマは、パステルカラーの酒器作り。

イエロー・ブルー・グリーンの3色を色分けします。

紫陽花や水をモチーフに彫り模様で飾れば、季節感も出て、よりアートな仕上がりに。

いつものお酒も、器で雰囲気が変わります!

涼やかな酒器を作って、梅雨時を楽しみましょう♪

目次

陶芸作品例(3色のパステル釉薬を掛け分けした作品)

用意するもの(主な陶芸用品)

陶芸作品の作り方(電動ろくろ)

1.成形(ぐい呑みの原形づくり)

土ころし・土取りの方法はこちら

ぐい呑みの作り方はこちら

2.削り(高台や側面の加工、形の完成)

シッタの作り方・使い方

「せんべい」を使った簡単な削り方

3.装飾・加工(模様の彫刻)

4.素焼き・釉掛け・本焼き

3種類の釉薬を掛け分けする方法

オススメ商品

この電気窯で焼ける!

ワンポイント アドバイス

模様の彫刻について

彫り過ぎると、穴をあけてしまうので、慎重に削ってください。

削り道具について

細かい彫刻には、平線アルミべらセット(7本組)が最適です。

陶画のり(ラテックス)について

今回のレシピのように、複数の釉薬を掛け分けする用途のほかに、釉抜き模様を描く際にも使われます。

釉掛け後は、粘土カッターなどの針先で浮かせて、剥がすことができます。

筆にこびりつき、乾くとはがれにくくなりますので、ラテックスだけに使う筆をご用意ください。

筆は、穂先がナイロン製のものをお使いください。

筆の使用前に、中性洗剤を穂先に含ませておくと、使用後のゴム被膜を剥がしやすくなります。

パステル釉について

1200~1230℃が適温です。適温範囲を超えますと、流れが出たり、結晶が出やすくなります。

発色の良い、白土の作品にお使いいただきますと、釉薬の発色も良好です。

粘土(特練り土)について

しかし、特練り・白土のほうが扱いやすく、初心者さん向きの粘土です。

特練り・半磁器土は、白磁器調の硬質な風合いに仕上がります。

特練り・白土は、やわらかな風合いの白味のある生地に仕上がります。

いずれも、きれいな白なので、パステル釉などの色釉の発色が良好です。