現在16,000アイテムの品揃え!【5,500円以上送料無料】【お見積り無料】お電話・FAXのご注文も承ります

現在16,000アイテムの品揃え!【5,500円以上送料無料】【お見積り無料】お電話・FAXのご注文も承ります

電動ろくろを使用した、ぐい呑み作品の、削り工程をご紹介します。 ご紹介の技法には、この商品をお使いください。

白土の作品に赤土のシッタを使うと、作品を汚してしまいますので、 生土のシッタには、作品と同じ土(共土)を使うと良いです。

生土のシッタは、湿った状態でないと使用できません。(乾燥すると、素地と密着しないため)

シッタを素焼きして使用する場合もあります。保管が効くので便利ですが、使う時にひと手間かかります。

「せんべい」を使用した、簡易型の削り方があります。(詳細はこちら。)

ぐい呑みに限らず、電動ろくろで同じ形の作品を削る時は、湿台(シッタ)を使うと便利です。

シッタには、素焼きしたものなど、いくつか種類がありますが、今回は生土を使いました。

※白土の作品に赤土のシッタを使うと、作品を汚してしまいますので、生土のシッタには、作品と同じ土(共土)を使うと良いです。

用意するもの(主な陶芸用品)

作り方・手順

1. 湿台(シッタ)の作り方

1. ろくろの中心に粘土を据え置く

1. ろくろの中心に粘土を据え置く

菊練りした粘土から、シッタの分量を取り、通常のろくろ成形と同様に、砲弾型にまとめます。ろくろの中心に叩きつけるようにして密着させます。

2. よく叩き、しっかり締める

2. よく叩き、しっかり締める

ろくろをゆっくり回しながら、山型になった粘土の表面をしっかり叩き、よく締めます。

3. 土ころしをする

3. 土ころしをする

通常のろくろ成形と同様に、粘土の上げ下げをして、土ころしをします。(※土ころしの詳細はこちら。)

4. てっぺんを平らにする

4. てっぺんを平らにする

作品を作る時のように形を整えて、てっぺんを平らにします。

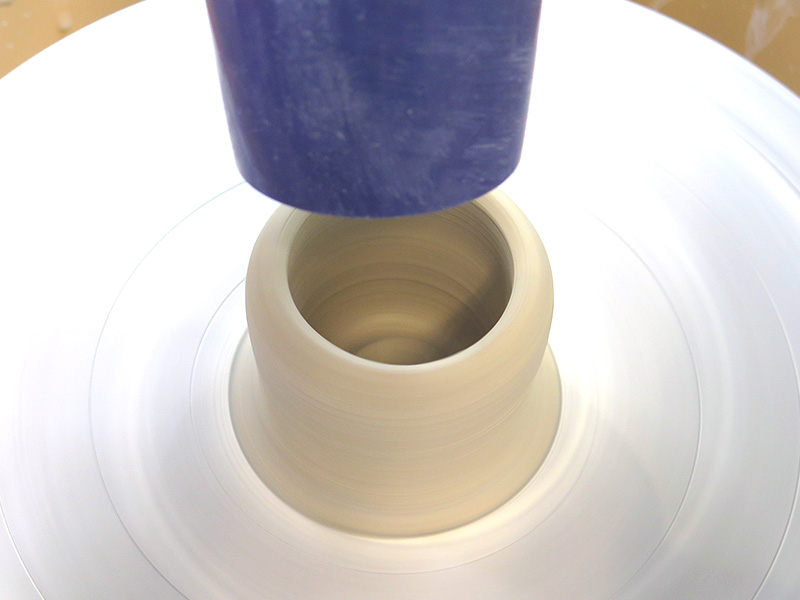

5. 親指で穴をあけ、広げる

5. 親指で穴をあけ、広げる

シッタ作りの場合は、底に穴が開いた状態で作ります。ろくろのターンテーブルに指が着く状態で成形します。

6. 高さをつける

6. 高さをつける

削り作品を被せて、作業がしやすい高さに作ります。

7. 削り作品の寸法に合わせる

7. 削り作品の寸法に合わせる

削る作品の内側をよく見て、作品を被せて安定する形になるように、口径寸法を仕上げます。

8. 縁を曲面に仕上げる

8. 縁を曲面に仕上げる

作品の内側にフィットするように曲面を仕上げると、削り中もぐらつかずに作業ができます。線で支えるよりも、面で支えるイメージです。

9. ドライヤーで乾かしてもOK

9. ドライヤーで乾かしてもOK

押しても形がゆがまない程度の半乾きに調整します。縁が先に乾くので、スポンジで水を与えながら乾かしたり、ラップで縁だけ覆ったりして調整します。

2. シッタに削り作品を置く

1. シッタの縁を削って調整する

1. シッタの縁を削って調整する

(手順1. 湿台(シッタ)の作り方から続けて作業)

削る作品の内側にフィットするように、シッタの縁のカーブを陶芸カンナや平線アルミべらなどで削って微調整します。

2. シッタを適度に湿らせる

2. シッタを適度に湿らせる

作品が滑らないように、よく絞ったスポンジで縁を軽く湿らせ、指先で湿気を調整します。湿らせすぎると密着し、外す時に作品が壊れますので、ご注意ください。

3. 作品の深さを測る

3. 作品の深さを測る

削りの時に底に穴をあけないために、しっかりと深さを測ります。ここではアルミべらで内側の深さを測り、親指の位置で目安の深さを把握します。

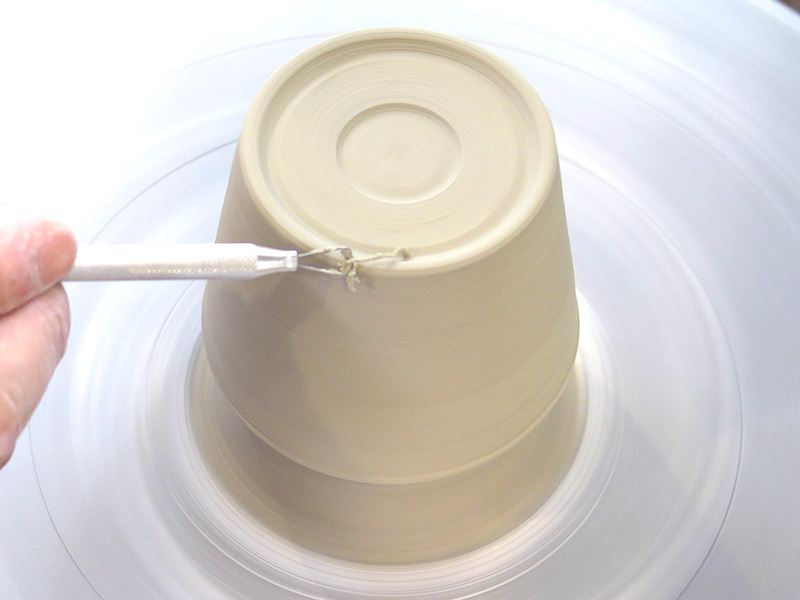

4. 底の位置をマーキングする

4. 底の位置をマーキングする

親指の深さ目安を外側に当て、底の位置に印をつけます。底から3mm程度の位置を削りの限界ラインとし、高台の高さ分を足して、目安を付けます。

5. 削る分量に印をつける

5. 削る分量に印をつける

まず、高台畳付き(高台の接地面)まで削るので、その位置に印をつけます。平線アルミべらの先端で、目安位置にカットを入れておくと良いです。

6. 作品の厚みを測る

6. 作品の厚みを測る

側面をどれだけ削るかをイメージするために、指先で挟んで厚みを測ります。

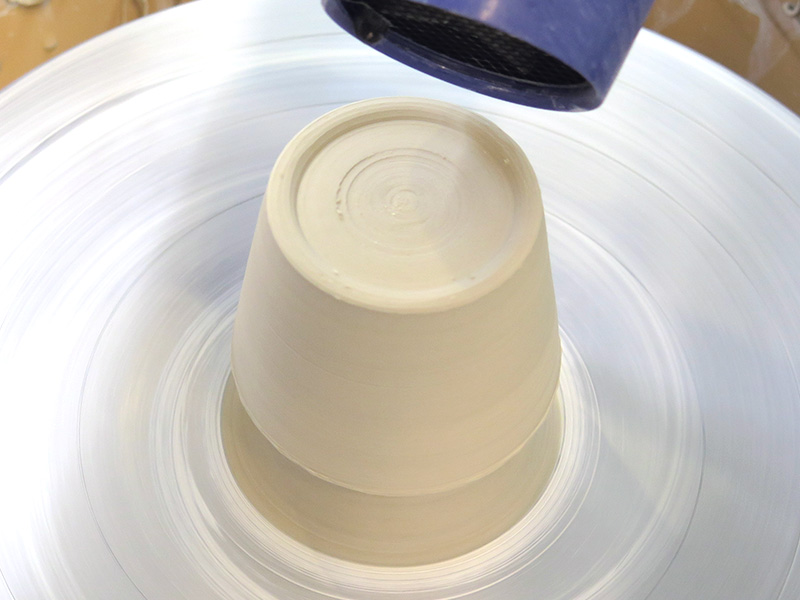

7. シッタに作品をかぶせる

7. シッタに作品をかぶせる

水平・中心が出るように、シッタの上に作品をかぶせます。

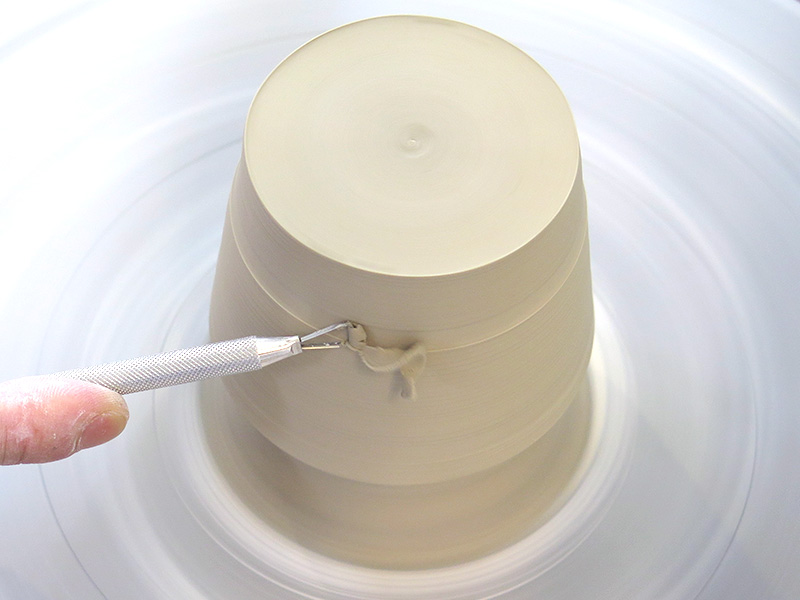

8. 中心を確認する

8. 中心を確認する

ろくろをゆっくり回しながら、天面や側面に切り針などで軽く傷をつけ、中心が出ているか確認します。線が途切れず、偏りがなければ、中心に来ています。

9. こぶしで軽く叩いて固定する

9. こぶしで軽く叩いて固定する

中心が取れたら、こぶしで軽く叩いて、シッタに固定します。

3. 削り(底面・側面・高台)

1. 中央に指穴をあける

1. 中央に指穴をあける

平線アルミべらなどで、中央に指先が少しかかる程度の、浅い穴をあけます。(※削りかんな・へら類は、お好みのものをお使いください。)

2. 底面を削る

2. 底面を削る

手順2. シッタをに削り作品を置くの3で印をつけた、高台畳付き(高台の接地面)まで、平らに削ります。(※指穴に中指を置きながら作業すると、作品がずれにくく、安定します。)

3. 底面を平らにする

3. 底面を平らにする

底面を平らに削ります。平鋼かんなの平らな面を使ってもOKです。(※削り作業の時も、両ひじを両ももにしっかり固定すると、手先が安定します。)

4. 側面を削る

4. 側面を削る

側面の厚さをイメージしながら、側面を削ります。薄すぎると穴があきますので、内面のカーブを意識し、注意して削ります。

5. 側面を平らにする

5. 側面を平らにする

側面は絵付けをするため、平らに仕上げます。平鋼かんななど、平らな刃を使ってもOKです。

6. 高台内を削る

6. 高台内を削る

平線アルミべら等で、高台の内側を削ります。穴があくことのないように、時々爪の先ではじいて音を確かめながら削ります。薄くなるほど軽い音になります。

7. ドライヤーを使ってもOK

7. ドライヤーを使ってもOK

柔らかすぎると加圧でへこんでしまうことがあるので、ドライヤーで少しずつ乾かしながら削ってもOKです。

8. 蛇の目高台を削る

8. 蛇の目高台を削る

今回のぐい呑み作品は、蛇の目(じゃのめ)高台というデザインです。高台内の中心を、少しだけ削ります。お好みでいろいろな高台内に仕上げてください。

9. 高台畳付きを仕上げる

9. 高台畳付きを仕上げる

高台の輪っかに丸みが出るように削ります。高台の輪っかの両肩の角を、軽く面取りするだけでもOKです。削った後は、指先で畳付きをなめらかに仕上げます。

10. スポンジで整える

10. スポンジで整える

スポンジを軽く濡らし、適度に絞って、側面を整えます。さらに、今回は絵付け作品用のため、指先で表面をなめらかに仕上げます。

11. 作品をシッタから外す

11. 作品をシッタから外す

作品がゆがまないように、両手で作品をそっと浮かします。シッタに密着している場合は少しずつ前後左右にずらしながら浮かせていきます。

12. 削りの完成

12. 削りの完成

作品の削りが完成しました。5日~1週間程度乾燥させて、素焼きに進みます。素焼き後は、絵付け・釉掛け・本焼きの流れとなります。

おすすめ商品

電動ろくろ RK-3D型 ドベ受け付

電動ろくろ RK-3D型 ドベ受け付

電動ろくろの決定版!パワフルながら音が静か。当店で一番売れています。特価お見積いたします。

特練り(とくねり)・白土 10kg

特練り(とくねり)・白土 10kg

当店で一番売れている、人気の粘土!手びねりも電動ろくろもとても作りやすく、柔らかな白に仕上がります。

特練り(とくねり)・半磁器土 10kg

特練り(とくねり)・半磁器土 10kg

染付けなど、磁器風な絵付け作品に最適。白さが際立つ美しい素地です。

平線アルミべらセット(7本組)

平線アルミべらセット(7本組)

小さい作品の削り作業や、細かい細工に最適の必需品!刃先が7本あるので、多用途に使えて大変便利です。

この電気窯で焼ける!

ワンポイント アドバイス

湿台(シッタ)の粘土について

同様の理由から、磁器土や半磁器土などの真っ白な粘土も、汚れが目立ちますので、共土(ともつち)をお使いください。

シッタの保管について

保管する場合は、ビニール袋に入れて、湿気を保ったまま保管します。

カビが生えることもありますので、長期の保管には向きません。

素焼きのシッタについて

素焼きのシッタは、バケツに水を張って浸しておき、十分に水を含ませてから使用します。

また、使用する時には、口縁部に削り作品と同じ土(共土)を巻きつけて、形・固さを整えてから使用します。

シッタを使わない削り方

関連レシピ・手作りハウツー